|

Beim Betrachten der Fotos wird deutlich,

dass die hier dargestellten Menschen keineswegs traurig und verbittert

dreinschauten oder gar das Aussehen von verelendeten Menschen oder gar

von Gelegenheitsdieben hatten. Nein, die meisten waren ganz normale Durchschnittsmenschen,

die auch in jedem anderen Umfeld hätten leben können.

Armut galt am Ende der 50er Jahre noch nicht als besonders große

Schande, schließlich hatten viele mit Arbeitslosigkeit, niedrigen

Löhnen und fehlendem Wohnraum zu kämpfen. Da wir, ebenso wie

andere, versuchten, uns halbwegs sauber zu halten, hätten wir auch

aus einer Mietwohnung oder aus einem Einfamilienhaus kommen können.

Das Einkommen unseres Vaters war zwar sehr gering, aber dennoch achtete

er stets darauf, dass wir alle eine Musikschule besuchen konnten. In den

Zeitungen aber wurden wir, die Bewohner des Lagers, gern als asozial,

kriminell oder auch als „Zigeuner“ hingestellt:

|

| |

Artikel im Hamburger Abendblatt vom

06.01.1960 unter der Schlagzeile 'Prügel für die junge

Nina Krach im Zigeunerlager / ‚Heißer Krieg‘ in der Luft'

beschreibt eine junge Frau folgendermaßen: "Sie heißt

Nina, ist glutäugig und von blendender Architektur. Ganze 17 Lenze

alt." Ihr Ehemann, mit dem sie "nach Zigeunerart",

also "ohne Trauschein", verheiratet sei, so das Hamburger

Abendblatt, heiße Kola und sei "ein Mann mit lockigem Haar

und ungestümem Temperament. Wenn er sich erhitzt, und er tut es leicht,

dann knistert es." "Bizets unsterbliche Carmen lebt mitten unter

uns. Was sich gestern Abend im Zigeunerlager Rondenbarg in Stellingen

abspielte, passt genau zum Refrain aus der Habanera, in dem es so schön

heißt: ‚Die Liebe vom Zigeuner stammt, fragt nach Rechten nicht,

Gesetz und Macht."

Nina habe mit anderen Männern "techtelmechtelt",

Kola habe sie daher krankenhausreif geschlagen. "Danach flüchtete

er. Man möchte meinen, dass die Geschichte damit zu Ende sei. Mitnichten!

Es droht ein regelrechter Zigeunerkrieg auszubrechen, weil Ninas Brüder

beim Abtransport ihrer misshandelten Schwester ins Krankenhaus mithalfen.

Das verstößt gegen das Zigeunergesetz." Da die Familie

Ninas Racheakte von Familienmitgliedern Kolas befürchtet habe, so

ist dem Artikel zu entnehmen, riefen sie den "Peterwagen"

und ließen sich evakuieren. "Ihre Frauen und Kinder

sind jetzt im Lager Ostfalenweg untergebracht. Zigeunerkenner aber bezweifeln

den Wert dieser Maßnahme. Sie rechnen mit einem ‚Heißen

Krieg‘ zwischen den Familien Ninas und Kolas."

|

|

Die Schule am Hellgrundweg

Wie die meisten Kinder, so mussten auch

wir nach dem Schulunterricht die Hausaufgaben erledigen. Aus Platzgründen

konnte das aber nur am großen Küchentisch geschehen.

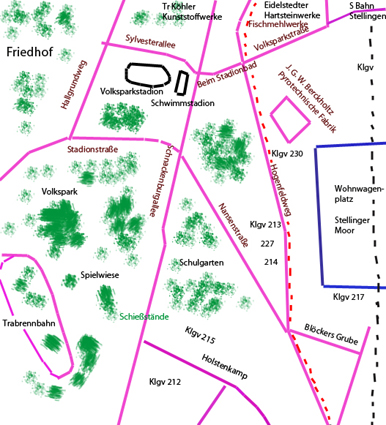

Im Sommer 1958 kam es an unserer Schule in der Nähe des Volksparkstadions

zu einer interessanten Veränderung: aus ihr wurde nämlich eine

„Versuchsschule“ gemacht, d.h. hier entstand die erste Ganztagsschule

der Freien und Hansestadt Hamburg, die 2008 ihr 50jähriges Jubiläum

feiern konnte.

Viele Eltern, aber auch einige Pädagogen, machten sich damals ernsthaft

Gedanken darüber, ob wir die zusätzliche Belastung eines ganztägigen

Schul-unterrichts überhaupt ertragen könnten und nicht überfordert

würden. (7)

Morgens um 8 Uhr begannen die Schulstunden und setzten sich bis 12 Uhr

fort. Danach folgte ein gemeinsames Mittagessen, das noch in den Klassenräumen

eingenommen werden musste, da es eine Mensa nicht gab. Nach einer Pause

von einer Stunde wurde schließlich der Unterricht um 13 Uhr wieder

aufgenommen und endete nachmittags um 16 Uhr. Und da prinzipiell keine

Schularbeiten aufgegeben wurden, konnten wir unsere Schultaschen getrost

unter unseren Schultischen zurücklassen und hatten den restlichen

Nachmittag zur freien Verfügung.

Man hatte damals bewusst die erste Ganztagsschule

der Stadt in diesem Teil Hamburgs eingerichtet, weil hier Nissenhütten-

und Wohnwagenlager nicht die Ausnahme, sondern die Regel waren. Aus diesem

Grunde wussten auch die Lehrer, dass Leistungsschwächen einiger Kinder

nicht allein den Schülerinnen und Schülern angelastet werden

durften, sondern äußerliche Gründe dafür mitverantwortlich

waren. Diese Ursachen wollte man mit Hilfe des ganztägigen Unterrichts

zumindest minimieren helfen. Und in der Tat: während wir vorher nur

ungern zur Schule gegangen waren und uns hin und wieder freie Tage durch

einfaches Schwänzen verschafften, waren wir jetzt kaum noch zu halten,

dorthin zu kommen, vor allem dann, wenn der Speiseplan ein leckeres Mittagessen

versprach.

Viele Klassenkameraden und –kameradinnen

kamen aus dem Nissenhüttenlager an der Volksparkstraße, andere

von unserem Wohnwagenplatz im Stellinger Moor. Diejenigen hingegen, die

das Glück hatten, in einer Garten-laube mit Wasseranschluss leben

zu dürfen, betrachteten wir bereits als

„reich“.

Die Probleme heutiger Schülerinnen

und Schüler, immer nur die gerade angesagte Markenkleidung tragen

zu müssen, kannten wir zum Glück noch nicht. So war es keineswegs

selten, wenn ein Junge in Pantoffeln zur Schule gehen musste, weil das

einzige Paar Schuhe, das er besaß, gerade neu besohlt werden musste.

Niemand wäre auf die Idee gekommen, in so einer Situation über

ihn zu lachen oder gar Witze darüber zu reißen, denn schließlich

konnte das jedem von uns passieren.

|

|

Wohnwagenalltag

Kaum eines der Kinder unserer Schule am

Altonaer Volkspark hatte zu Hause ein Badezimmer, ja die Wenigsten von

ihnen kannten einen Wasseranschluss in der Wohnung. Aus diesem Grunde

sah unser Stundenplan einmal in der Woche im Schulgebäude duschen

vor. Eine derart simple Maßnahme entlastete die Familien bereits

erheblich.

Am Badetag, das war in unserer Familie gewöhnlich der Freitag, musste

zunächst Wasser 150 Meter bis zum Wagen herangeschafft, dann in einem

großen Kessel erhitzt und schließlich in eine Badewanne geschüttet

werden. Nach dem Baden wurde das verschmutzte Wasser mit Eimern wieder

heraus geschöpft und schließlich zu einem 150 Meter entfernten

Abfluss gebracht.

Wenn jeder von uns Anspruch auf sauberes, unbenutztes Wasser gestellt

hätte, dann müsste dieser Vorgang bei 6 Personen auch 6mal wiederholt

werden. Stattdessen gingen wir Kinder nach und nach ins gleiche Wasser,

Brigitte, die bereits in einer Fabrik arbeitete, duschte sich dort täglich

und unsere Eltern badeten ebenfalls im gemeinsamen Wasser.

Einen elektrisch betriebenen Herd kannten

wir ebenso wenig, wie eine Waschmaschine, einen Kühlschrank oder

eine Zentralheizung. Wollte man es gemütlich warm haben, dann musste

der Ofen, der natürlich auch zum Kochen eingesetzt wurde, den ganzen

Tag über brennen. Das mochte an kalten Wintertagen ja noch ganz angenehm

gewesen sein; wenn es aber im Sommer 30 Grad heiß war, dann konnte

das Kochen am Herd zu einer ziemlichen Belastung werden.

Um Getränke auch an warmen Sommertagen relativ kühl zu halten,

legten wir sie in einen mit Wasser gefüllten Eimer. Die Butter aber

wurde schnell ranzig, der Käse lief ebenso wie die Wurst an, und

Mett oder rohes Gulasch verbrauchte man tunlichst sofort, da es sonst

ungenießbar geworden wäre.

Die Große Wäsche einer sechsköpfigen Familie konnte nicht

nebenbei per Knopfdruck erledigt werden. Sie wurde noch in einem Kessel

auf dem Ofen gekocht, danach in eine Wanne gegeben und dort kam auch das

damals übliche Waschbrett zum Einsatz. Nach dem Waschen wurde alles

kräftig ausgewrungen und landete schließlich auf einer Leine.

Sobald sie trocken war, konnte unsere Mutter sich aber nicht genüsslich

zurücklegen und endlich durchatmen: jetzt musste sie die gesamte

Wäsche kontrollieren, eventuell vorhandene Risse flicken, Strümpfe

stopfen, Knöpfe annähen und Hemden bügeln. Schon aus diesem

Grunde war es kaum denkbar, Mütter, die unter derartigen Verhältnissen

lebten, mit einer Berufstätigkeit übermäßig zu belasten.

Die gesamte Fläche des Lagers war

mit Schotter befestigt. Da sich aber in diesem Material noch brennbare

Koksstücke befanden, suchten wir häufig die Wege ab und kamen

stets mit gefüllten Eimern zurück.

Äußerlich war der sandige Boden des Stellinger Moors zwar mager,

doch wuchsen dort schmackhafte Pilze in rauen Mengen, so z.B. der Birkenpilz

oder das Rotkäppchen, der Steinpilz oder auch der in Verruf geratene

Krempling, den wir damals noch in großen Mengen aßen, obwohl

er heute als giftig bezeichnet wird.

Auf dem Windsberg gab es zahlreiche Kleingartenkolonien,

die nach und nach aufgegeben werden mussten, da die Bagger den Berg unerbittlich

abtrugen.

Wir nutzten diese Situation aus, schafften in Kübeln und Eimern die

nicht mehr gebrauchte Muttererde von dort zu unserem Wagen herab, entnahmen

auch Büsche und Bäume und errichteten uns so einen eigenen kleinen,

gemütlichen Garten mit Stachel- und Johannisbeersträuchern,

mit Gurken, Tomaten- und Rhabarberpflanzen sowie mit bunten Blumenrabatten.

Und das Holz der achtlos zertrümmerten Lauben wanderte durch unsere

Öfen und sorgte so für eine angenehme Wärme.

Im Lager gab es zwei kleine Lebensmittelgeschäfte,

doch konnte man hier nur das Allernötigste erwerben. Gemeinsam mit

unserer Mutter begaben wir uns deshalb an jedem Sonnabend zu Fuß

zum Großeinkauf zu Kaisers Kaffee, einem frühen Supermarkt

am Schulterblatt. Dieser Weg, den wir dabei zweimal zurücklegen mussten,

hatte eine geschätzte Länge von jeweils 3 oder 4 Kilometern.

Und wenn der Kauf neuer Schuhe anstand, dann marschierten wir noch ein

gutes Stück weiter, zu „Schuh Goertz“, direkt am Neuen

Pferdemarkt.

In einem Lager wie dem im Stellinger Moor

kamen die unterschiedlichsten Qualifikationen und Berufe der Bewohner

zusammen. Viele von ihnen nutzten ihr Wissen und Können, um es an

die Mitbewohner gewinnbringend weiterzugeben. So gab es Friseure, die

ihre Kunstfertigkeit gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung stellten.

Ein Anderer verfügte über handwerkliche Fähigkeiten und

bekam jedes Schloss auf und jedes defekte Fahrrad wieder zum Laufen. Auch

er verstand es, seine Fähigkeiten nutzbringend für alle anzubieten.

Ein Dritter schließlich nutzte eine ehemalige Regentonne als Räucherofen

und garte über einem kleinen Buchenholzfeuer Makrelen, Aale, Heringe

und Forellen. Schon der Geruch, der an den Räuchertagen von seinem

Wohnwagen ausging, ließ bei uns das Wasser im Munde zusammenlaufen,

und wir konnten es gar nicht erwarten, diese Köstlichkeiten noch

warm zu probieren.

Das Zusammenleben mit Roma und Sinti bereitete

uns keine Schwierigkeiten, da wir einige Jahre zuvor gute Erfahrungen

mit dieser Bevölkerungsgruppe gemacht hatten. Gemeinsam mit ihnen

wurde gelegentlich musiziert oder mit deren Kindern herumgetobt. Unser

damaliges Schulsystem aber sortierte sie brutal aus und schickte die Jungen

und Mädchen auf Sonderschulen, so dass kaum eines von ihnen an unsere

Versuchsschule gesehen wurde.

|

|

Resümee

Das Leben am Rande des Existenzminimums

bedeutete für uns nicht, auf Feiern gänzlich zu verzichten oder

mit guten Freunden nicht zusammensitzen und gemeinsam essen zu können.

Natürlich feierten auch wir im tristen Stellinger Moor, aßen

und tranken gemeinsam, unterhielten uns ausgiebig, verstanden es noch,

selbst Musik zu machen und freuten uns des Lebens. Es reichte zwar nicht

für eine jährliche Urlaubsreise der Familie nach Italien, Spanien

oder nach Griechenland, aber man konnte ja auch mit der Straßen-

und der Eisenbahn bis in den Sachsenwald fahren und dort einen ganzen

Tag fröhlich verbringen. Für ein derartiges Vergnügen standen

wir früh auf, nahmen in Einmachgläsern für alle genügend

Kartoffelsalat ebenso mit, wie in Flaschen abgefülltes Trink-wasser.

Auch das genügte noch zum Glücklich sein.

Doch bei aller Nostalgie darf nicht vergessen

werden, dass man die heutige Bequemlichkeit keinesfalls mit den Strapazen

der damaligen Zeit tauschen möchte und sollte. Es ist einfach zu

verlockend, morgens nur die Heizung in der Wohnung aufzudrehen anstatt

erst umständlich einen Kohleofen anzuheizen, ins Bad zu gehen, wann

immer man es wünscht, sich zu duschen oder in die Wanne zu legen,

anstatt Wasser endlos lange zu schleppen. Die schmutzige Wäsche in

die Maschine zu packen ist angenehmer, als sie auf dem Waschbrett zu rubbeln,

und ein Kühlschrank ist ebenso wenig aus unserem Leben mehr wegzudenken,

wie ein Telefon, ein Computer, ein Auto oder eine Krankenversicherung,

die wir übrigens auch nicht hatten.

Und dennoch bin ich dankbar dafür,

eine Kindheit erlebt zu haben, die dem vorvergangenen Jahrhundert deutlich

näher stand als unserer heutigen Zeit.

Dieter Rednak

|

|

Anmerkungen

1 Vgl. hierzu: Dieter Rednak, „Sieben

zu ´ner Mark“. Das Leben des Postkartenhändlers Alois

Rednak.

In: Zitronenjette. Das Magazin für Hamburg. Hamburg 1997, Nr. 1,

S. 18 – 20

2 Vgl. hierzu: Anke Schulz: Hamburger

Zwangsarbeiterlager in der Lederstraße 1939 – 1945. Aachen

2010,

S. 43 ff sowie Rudko Kawczynski: Hamburg soll „zigeunerfrei“

werden. In: Angelika Ebbinghausen u.a., Heilen

und Vernichten im Mustergau Hamburg. Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik

im Dritten Reich. Hamburg 1984, S. 45 – 53

3 Vgl. hierzu: o. V.,: Hamburg in sechs

Monaten frei von Wohnwagenlagern.

Ab heute schon Zuzug verboten. In: Hamburger Abendblatt vom 22. 09.1959

4 o.V., Wohnwagen müssen ins Stellinger

Moor. Mitte und Altona räumen

bereits die Lagerplätze. In: Hamburger Abendblatt vom 25.09.1957

5 Vgl.: oV., Ortsausschuss warnt vor Slums.

In: Hamburger Abendblatt vom 12.06.1958

6 Vgl.: o. V., Gegen Wohnwagenübel.

In: Hamburger Abendblatt vom

16.05.1959, sowie: Vorrang für Neues Gesetz/ 145 Zigeuner kamen aus

Polen.

Wohnen im Wohnwagen ist grundsätzlich verboten. 27.2.1959

7 Vgl.: o.V., Die Fünf-Tage-Schule

hat Exportchancen. Pädagogen von den Hamburger Versuchen beeindruckt.

In: Hamburger Abendblatt vom 05.12.1960

|

Klaus und Dieter 1952 bei der Kartoffelernte © Foto Dieter Rednak

Klaus und Dieter 1952 bei der Kartoffelernte © Foto Dieter Rednak