©

Foto: Barenschee

©

Foto: Barenschee© Anke Schulz

Siedlerstellen und Arbeitersiedlungen

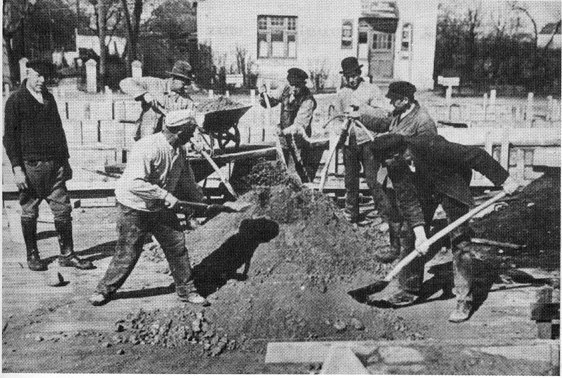

Die Siedler von 'Uns Ohldeel' heben 1920 gemeinsam ein Fundament für eine

'Siedlerstelle' aus.

©

Foto: Barenschee

©

Foto: Barenschee

Siedlungsprojekte

Die wilden Siedlungen seit den 1920ger Jahren

in Lurup, Osdorf und Bahrenfeld (siehe Kistensiedlungen)

stießen nicht überall auf Verständnis. In vielen Fällen

konnten sie sich ohne Genehmigung der Baubehörde ausbreiten, und das konnte

bedeuten, dass beispielsweise der Gewässerschutz nicht mehr gewährleistet

werden konnte. Viele Siedler und Kleingärtner bohrten eigenhändig

Brunnen und entsorgten ihre Abwässer in selbst erbauten Jauchegruben. Hinzu

kam eine in der Regel gegen die Pachtverträge verstoßende Kleintierhaltung,

vor allem Hühner, Enten, Gänse, Kaninchen, aber teilweise auch Ziegen

und Schweine umfassend. Das führte zu zahlreichen Konflikten. Vor allem

der Stadtentwicklungsbehörde waren sie ein Dorn im Auge. Andererseits war

die Not der Massen an Arbeitslosen nicht zu übersehen. So stießen

Reformideen, die Selbsthilfe der Menschen zu unterstützen und ihnen kontrolliert

von der Stadt das Siedeln zu ermöglichen, auch bei der Baubehörde

auf offene Ohren. Alternativen zu den wilden Siedlungen in den Kistendörfern

und dem Dauerwohnen in Kleingärten wurden entwickelt.

"Die hygienische Sicherheit der großen Städte beruht ganz wesentlich

auf Kanalisation und Wasserversorgung. Diese Fragen sind in allen Kleingärten

ungenügend gelöst und werden gefährlich, sowie der Boden ungeeignet

ist, der Garten nicht gross genug und die bewohnten Lauben sich massieren. ...

Es ist abwegig, von den Kleingärten nur noch als Gärten zu reden,

denn es handelt sich tatsächlich in einem ganz erheblichen Prozentsatz

um Wohngärten oder Wohnlauben. Welche Bedeutung diese Bewegung für

die Wohlfahrtspflege der Kommunen hat, brauche ich nur anzudeuten. Man kann

wohl Mieten sparen und manches andere im Moment entlastende scheinbar erreichen,

aber man soll sich nicht einen Kranz von Leuten um die Städte setzen, der

zwar keine Mietunterstützung braucht, aber im übrigen auf sehr lange

Zeit von Beruf Wohlfahrtsempfänger bleibt. ... Deswegen sollte ein Teil

der Gelände für Kleingärten zum mindesten für spätere

Siedlungen geeignet sein."

Stadtrandsiedlungen als Alternative zum Dauerwohnen in Schrebergärten wurden

mit staatlichen Mitteln unterstützt. Es wurden sogenannte »Siedlerstellen«

eingerichtet, die Arbeitslosen per Kredit das Bauen in Osdorf und Lurup ermöglichten.

Diese Siedlerstellen waren teilweise auf bestimmte Gruppen, z.B. die »Kriegsbeschädigten«,

ausgerichtet. Eine Notverordnung aus dem Jahr 1931 bestimmte eine Förderung

landwirtschaftlicher Siedlungen, vorstädtischer Kleinsiedlungen und Kleingärten

für Erwerbslose. Damit konnte die Erschließung des Baulandes auch

als Aufgabe des freiwilligen Arbeitsdienstes dem Wohlfahrtsamt übertragen

werden. Darlehen bis zu 2500 RM bei einer 4% Verzinsung, teilweise auch mit

niedrigerem Zinssatz, sollten den Grunderwerb von Erwerbslosen fördern.

Damit wurden nicht nur im Luruper Raum Vorstadtsiedlungen ermöglicht.

"Um das anarchische Treiben, das sich teils auf billigem Pachtland, teils

unerlaubt auf städtischem Grund abspielte, zu regeln, leitete die Stadt

den Bau vorstädtischer Kleinsiedlungen ein. Ein Notprogramm der Reichsregierung

bildete hier wie in anderen Städten die finanzielle Grundlage. Die Entwürfe

für Siedlerhäuser lieferte das städtische Hochbauamt, während

die Bauausführung einer Arbeitslosen-Selbsthilfegruppe oblag. 1932/34 entstanden

längs unbefestigter Feldwege 88 schlichte Doppelhäuser, die an ausgewählte

Siedler verpachtet wurden. Zu jeder Siedlerstelle gehörte eine ca. 750qm

große Parzelle, die eine bescheidene landwirtschaftliche Produktion zur

Selbstversorgung ermöglichen sollte. Die Bauten, heute sehr verändert,

liegen zwischen Rugenbarg und Blomkamp in Osdorf und zwischen Lüttkamp

und Farnhornweg in Lurup."

Gustav Oelsner und die Kistensiedlungen

Der Altonaer Stadtplaner Gustav Oelsner, von 1923 bis 1933 Oberbaudirektor unter dem Altonaer Bürgermeister Max Brauer, war Anhänger von städtebaulichen Reformideen wie der Gartenstadtbewegung. Im Rahmen seines Generalbebauungsplanes für Groß-Altona und seines Grüngürtelplanes realisierte er auch Siedlungsprojekte in Lurup und Osdorf. Gustav Oelsner reagierte damit auch auf die wilden, illegalen Siedlungen, die beispielsweise in Bahrenfeld, Osdorf und Lurup unter der Bezeichnung 'Fischkistensiedlungen' von Obdachlosen in den 1930er Jahren aus Abbruchmaterialien und Fischkisten errichtet worden waren, Siedlungen, die heute als Slum bezeichnet werden würden und in den 1930er Jahren auch in der bürgerlichen Presse für Schlagzeilen sorgten, siehe die Ausführungen von Gordon Uhlmann 'Das öffentliche Bild von Krise und Erwerbslosenexistenz'. So ist die unten beschriebene 'Elbkampsiedlung' eine der Siedlungen, die unter der Leitung Gustav Oelsners ermöglicht worden war. Die Stadtrandsiedlungen am Löwenzahnweg, am Mohnstieg und der Elbgaustraße gehören ebenso dazu wie die Siedlungen in Osdorf Nord. Gustav Oelsner hat natürlich nicht die Elendssiedlungen, wie die Fischkistensiedlungen damals genannt wurden, selbst als Architekt betreut, wie auf Wikipedia allen Korrekturen zum Trotz behauptet wird und leider seitdem mehrfach kolportiert worden ist (so auch auf der Ausstellung des Altonaer Museums '350 Jahre Altona). Wer sich genauer dafür interssiert: siehe Peter Michels, Hg., der Architekt Gustav Oelsner, Licht, Luft und Farbe für Altona an der Elbe, Hamburg 2008 S. 150ff, sowie Christoph Timm, Gustav Oelsner und das neue Altona, Kommunale Architektur und Stadtplanung in der Weimarer Republik, Hamburg 1984, sowie http://www.gustav-oelsner.de/

Die Siedler der Siedlungsprojekte und die Kreativität der Selbsthilfe

Nicht nur die Stadtoberen, auch viele Arbeitslose waren Anhänger von Reformideen, die eine gemeinschaftsbezogene Lebensweise befürworteten, füreinander einstehen wollten aus Ausdruck gelebter Solidarität. Noch heute erinnert die Siedlung Steenkamp in Bahrenfeld an den Geist dieser Jahre. Auch in Lurup entstanden Siedlungen, die sich diesem Gemeinschaftsgedanken verpflichtet fühlten. Sie bezeugen auf beeindruckende Weise die Kreativität und Experimentierfreudigkeit, nicht zuletzt die Einsatzbereitschaft der sich engagierenden Arbeiter. als Beispiele hierfür sollen die Siedlungen Uns Uhldeel und Elbkamp in Hamburg Lurup vorgestellt werden.

Siedlungsgemeinschaft »Uns Oldeel«

©

Foto: Barenschee

©

Foto: Barenschee

" Am 3. August 1919, zu einer Zeit, in

der sich Deutschland in einer tiefen, fast aussichtslos erscheinenden Talsohle

befand, kamen beim Gastwirth Henry Kleinworth im damals noch Schleswig Holsteinischen

Dorf Lurup eine Reihe mutiger Männer mit einem sagenhaften Optimismus zusammen

und gründeten den Verein ‚Uns Oldeel - Eigenheim - Siedlungsspar-

und Wohlfahrtsverein in Lurup'. Die Gründer des Vereins hatten sich das

lobenswerte Ziel gesetzt, mäßig bemittelten Familien, insbesondere

Kriegsteilnehmern und Kriegsinvaliden "gesunde Wohnungen in eigenen Gartenhäusern

auf eigener Scholle zu erschwinglichen Preisen zu verschaffen."

So beginnt der Siedler Willy Barenschee seinen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte

der Siedlung Uns Oldeel. Die Mitglieder "setzten sich zusammen aus einigen

alten Lurupern, Großflottbeckern und Bahrenfeldern. Es waren Arbeiter,

Handwerker und auch Angestellte der Stadt Altona." "Jeder sollte ohne

Ansehen der Person gleiche Rechte, aber auch gleiche Pflichten haben. Der Landmann

und Gastwirth Henry Kleinworth stellte uns eine Roggenstoppelkoppel von 63745

qm zur Verfügung, die im Süden von der Carlstraße (dem heutigen

Böttcherkamp) begrenzt wurde. Der Kaufpreis betrug damals durchschnittlich

1,20 M."

Neben Henry Kleinworth waren es auch der Grundbesitzer Josef Wilsdorf und der

Keramikfabrikant Christian Karstens, die diese Siedlung maßgeblich förderten.

Den Bau besorgten die Siedler selber:

"Erst einmal mussten ja die beiden Straßen gebaut werden. Alle Mitglieder

samt Familien halfen mit, jede freie Zeit, auch sonntags, nicht nur das Straßenbett

auszuheben, sondern auch Steine, Geröll Schlacke usw. heranzuholen. Wir

grasten mit Pferdefuhrwerken die ganze Umgebung ab, bis hin zum großen

Exerzierplatz und Gayens Kiesgruben. Sogar mit Block- und Kinderwagen waren

unsere Jugendlichen unterwegs. Manche Sonntagsspaziergänger tippten an

ihren Kopf und schauten uns mitleidig zu." So entstanden die Straßenzüge

um die Siedlung an der heutigen Kleinwörthshöh. Schwierig war es für

den Bauverein, trotz Inflation und Währungsreform die nötigen Baugelder

zu organisieren. Auch die Siedlungshäuser entstanden in Gemeinschaftsarbeit:

"Wer wusste damals schon etwas von Baggern und Baumaschinen. Spaten, Schaufel

und Schubkarre auf schiefer Ebene war unser Geschirr. Was heute ein Bagger in

8 Stunden schafft, das machten damals 20 Mann in 8 Wochen. Der Schweiß

lief in Strömen und mischte sich manchmal mit Regenwasser. Trotzdem war

die Stimmung immer gut. Auf den Gehwegen wurden Baumgruben ausgehoben und Apfelbäume

gepflanzt. Es wurde gemeinsam gearbeitet und manchmal gemeinsam gefeiert. Allmählich

wurde man auf uns aufmerksam. Es kamen jetzt öfter ‚Sehleute' und

keiner schüttelte mehr den Kopf, sondern man nahm an unserer Arbeit Anteil

und Einsicht in unser vorbildliches Vereinsstatut. Wir fanden Nachahmer in Lurup

und es entstanden schon bald weitere Siedlungen. Lurup begann zu wachsen. Unsere

Devise war eindeutig: das letzte Haus soll nicht teurer werden als das erste."

Dennoch, das Ziel, alle Häuser gemeinsam fertig zu stellen, konnte in der

schlechten Zeit nicht ganz realisiert werden. Die Familien bauten individuell,

entsprechend den eigenen Möglichkeiten, jede für sich die Bauvorhaben

zuende, aber der Bauverein konnte bei seiner Auflösung 8280 RM Vermögen

aufweisen, von dem die Straßenzüge Wilsdorfallee und Kleinworthshöh

mit Kirschbäumen in eine schöne Allee verwandelt werden konnten, Bäume,

die wir noch heute bewundern können. Nachbarschaftshilfe und ein solidarisches

Gemeinwesen bestimmte in dieser Siedlung bis in die Nachkriegsjahre das Zusammenleben.

Siedlungsgemeinschaft »Elbkamp«

© Foto: Siedlungsgemeinschaft

Elbkamp e.V.

© Foto: Siedlungsgemeinschaft

Elbkamp e.V.

1931 kam es aufgrund eines Aufrufes des Gartenbauamtes der Stadt Altona zu einer Versammlung von etwa 400 Menschen, die alle hofften, vergünstigt in Lurup und Osdorf eine Siedlerstelle finden zu können. Arbeitslose Männer, die davon träumten, eine Existenz für sich und ihre Familien zu gründen. Menschen, die von Armut und den zermürbenden Erfahrungen der Arbeitslosigkeit geprägt waren. Eine Siedlerstelle, das bedeutete nichts anderes, als ein Haus aus eigenen Mitteln und mit eigener Kraft aufzubauen und in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter in einer Siedlung zu leben. Das bedeutete einen Weg finden aus Arbeitslosigkeit, Armut, Perspektivlosigkeit. Ausgerechnet in Lurup hatten sie sich in den Kopf gesetzt zu bauen. Vorausgegangen war dem eine Arbeitsgemeinschaft von Erwerbslosen um Fiete Pein, in der die Idee geboren worden war, eine solche Siedlung zu gründen. In der Kieler Straße hatten sie sich getroffen und gemeinsam diskutiert, was denn getan werden könne. Die Brüningsche Notverordnung kam ihnen zu Hilfe, und sie hatten Glück: Von der Altonaer SPD wurden sie unterstützt. In den Arbeitslosengemeinschaften wurden Listen ausgelegt, in die sich jeder eintragen konnte, der die Voraussetzung zur Führung einer Siedlerstelle erfüllte. Aufgegriffen wurde diese Idee auch vom sozialdemokratischen Altonaer Bürgermeister Max Brauer, mit dessen Hilfe die Pläne realisiert werden konnten. Altonaer Behörden sorgten dafür, dass Kredite an die Siedler vergeben und Ländereien zur Verfügung gestellt werden konnten diese Maßnahme sollte den Arbeitslosen Vermögensbildung und ein Stück wirtschaftliche Unabhängigkeit ermöglichen. Bauen und die Geldmittel aufbringen, um die Kredite zurückzuzahlen, dass mussten die Siedler jedoch aus eigener Kraft. Zunächst aber war es noch nicht so weit. In der Gaststätte ‚Republikanischer Hof' in Altona 1931 diskutierten sie noch über ihre Pläne. Ähnlich wie die Siedlung Steenkamp, wurde in Lurup der Reformgedanke eines gemeinschaftlichen Zusammenlebens aufgegriffen. Zunächst wurden die Voraussetzungen festgelegt. Dazu gehörte, dass der Siedler verheiratet war, mindestens ein Kind bei ihm lebte, er sich zur Gartenarbeit eignen, zwischen 25 und 55 Jahren alt sein und mindestens drei Jahre in Altona ansässig gewesen sein musste. Diese Voraussetzungen wurden von den 400 Menschen, die da 1931 in der Gaststätte ‚Republikanischer Hof' in Altona zusammenkamen, größtenteils erfüllt. Aber nur 102 von ihnen konnten damit rechnen, die eigenen Träume in die Tat umzusetzen. Träume, die angesichts der sozialen Realität damals ziemlich übersteigert zu sein schienen: ein eigenes Haus für einen Arbeitslosen und seine Familie in Lurup in der Damaschkestraße (heute Farnhornweg)! Ein bisschen verrückt müssen sie schon gewesen sein, all die vielen, die damals an die Möglichkeit glaubten, ihre Vorstellung von einem Lebens in einer Gemeinschaft realisieren zu können. So kam es dann 1931 zum Gründungsbeschluss der Siedlervereinigung mit dem trockenen Namen ‚Gemeinnützige Siedlervereinigung Altona e.V.' In der Satzung wurde festgelegt, dass der Verein zum Zwecke der Errichtung und Betreuung von Kleinsiedlungen gegründet worden sei. Politische, religiöse und staatsfeindliche Betätigung wurde per Satzung ausgeschlossen. Wobei nicht verschwiegen werden soll, dass ein bemerkenswert hoher Anteil dieser Siedler sich in der sozialdemokratischen Partei betätigt hatte oder sich den Sozialdemokraten zumindest verbunden fühlte. Zunächst wurden 176 Siedlerstellen angestrebt, davon 102 in Lurup, der Rest in Osdorf. Die Stadt Altona half insofern, als dass der Bauingenieur Willi Bruns den Männern hilfreich zur Seite stand. Unter den 102 Siedlern waren lediglich 32 Handwerker. Und die Männer bauten selbst, in gegenseitiger Unterstützung, ohne andere technische Hilfsmittel als zwei Zugpferde und gemietete Schienen und eine altersschwache Lore. Zunächst wurde Haus um Haus gebaut, ohne dass feststand, welche Familie welches Haus bekommen sollte. Der Gedanke der Gemeinschaft ließ die Regelung aufkommen, dass erst nach Fertigstellung der Bauten über die Vergabe der Häuser gerecht das Los zu entscheiden habe.

©

Foto: Siedlungsgemeinschaft Elbkamp e.V.

©

Foto: Siedlungsgemeinschaft Elbkamp e.V.

Fünf Gruppen von Männern bauten in der Zeit vom Winter 1931/32 in

der Damaschkestraße (heute Farnhornweg).

"Der hartgefrorene Boden machte die Ausschachtarbeiten zur Qual. Zunächst

wurde jedoch eine Kiesgrube freigelegt, gemietete Schienen von der Kiesgrube

bis zur Baustelle verlegt und die schon sehr betagten Loren draufgesetzt. Zwei

Pferde wurden angeschafft und schon war die Baustelle mit zwei PS zum Teil »motorisiert«.

Väterchen Frost hatte allerdings auch eine positive Seite, die sich darin

offenbarte, dass Baumaterial auf dem sonst sehr schlammigen und morastigen Boden

relativ störungsfrei angefahren werden konnte. Nach der Aushebung des Baugrundes

wurden die Kellerwände eingeschalt und dann ging es ans Betonieren. Die

Siedler, die um Geld zu sparen, oftmals bereits kilometerlange Fußmärsche

hinter sich hatten, wurden bei diesen, für die meisten ungewohnten Tätigkeiten,

bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit belastet. Viele haben in den

Momenten größter Erschöpfung sicherlich aufrichtig bereut, jemals

den Gedanken an eine Siedlerstelle in die Tat umgesetzt zu haben. Dennoch wurde

nicht aufgegeben und dies nicht zuletzt, weil die Ehefrauen der hart arbeitenden

Männer viele Dinge übernahmen und in sehr vielen Situationen über

sich hinauswuchsen."

So bauten sie, die Herren Böttcher, Willy Hill, der Fiete Pein im Vorsitz

ablöste, die Herren Rosenberger, Jäger, Pedersen und Turban. An einige

von ihnen erinnern heute Luruper Straßennamen, der Böttcherkamp,

der Willy - Hill - Weg. Ende 1932 waren die Häuser fertiggestellt. Und

es konnte losgehen mit den Umzügen aus Altona, Eimsbüttel oder St.

Pauli.

"Viel war es ja nicht, was da transportiert werden mußte. Oftmals

zogen mehrere Familien mit einer Fuhre um. Wenn dann die wenigen Habseligkeiten

auf dem Möbelwagen verstaut waren, war häufig immer noch viel Platz

auf dem Fahrzeug. Der Weg gestaltete sich sehr beschwerlich, denn Straßen,

wie sie uns heute selbstverständlich sind, waren damals nicht vorhanden.

Aber Siedler, die alle bisherigen Schwierigkeiten überwinden konnten, für

die war dies kein Problem mehr. Ja, und dann stand man davor! Aus eigener Kraft

geschaffen. Das neue Zuhause. Wie viel Qualen und Entbehrungen, Kraft und Nerven,

Sorgen und Ärger bedeuteten diese Bauten für die Familien. Aber dies

zählte nicht, wenn Glück und Freude die Nöte der Gegenwart für

kurze Zeit vergessen ließen. In einigen Fällen wurde der Umzug vollzogen,

ohne dass Türen und Fenster eingesetzt waren. Schließlich konnten

nicht alle Häuser gleichzeitig fertiggestellt werden, von den Siedlern

waren die bisherigen Wohnungen aber bereits gekündigt worden."

Die Wohnsituation blieb in den ersten Jahren in vielerlei Hinsicht provisorisch.

"Die Strasse, dass war eine Sandwüste nur Sand, Kuhlen und Berge bis

hin zum Volkspark." Aber:

"Man hatte es geschafft. Die Siedlung am Stadtrand Altonas war geschaffen.

Die ca. 1.600 Einwohner Lurups hatten Zuwachs erhalten."

Die Häuser waren von den Siedlern in Selbsthilfe erstellt worden, zusätzliche

Mittel waren nicht benötigt worden. Die Stadt Altona hatte ein Darlehen

in der Höhe von 325.000 Reichsmark zur Verfügung gestellt, das von

den Siedlern bis zum letzten Pfennig einschließlich der Zinsen rückerstattet

worden war.

©

Foto: Siedlungsgemeinschaft Elbkamp e.V.

©

Foto: Siedlungsgemeinschaft Elbkamp e.V.

Der Siedlung Elbkamp

zum 50jährigen JubiläumUnsere Eltern begannen vor 50 Jahren

mit viel Mühen und Plagen,

die Zeit war damals schwer,

ein großes Arbeitslosenheer.

Die Stadt vergab das Land,

es ging damals Hand in Hand,

durch Fürsprache von Bürgermeister Brauer,

den 102 Siedlern wurde die Arbeit manchmal sehr sauer.

Sie krempelten die Ärmel hoch

und dann ging es los.

Es galt ein eigenes Häuschen zu bauen,

mit viel Fleiß und Gottvertrauen.

Handwerker waren besonders gefragt,

alle anderen mussten zupacken je nach Bedarf.

Mit Schippen und Loren

wurde der Sand aus der Kiesgrube geborgen,

dann mit Schubkarren, gib acht,

an die Häuser gebracht.

Die Arbeit war hart,

sogar die erste Straße wurde eigens gekarrt.

Im knöcheltiefen Matsch

wateten die Siedler durch den Morast.

Das Geld für Material und Grundstück gab der Staat.

Es wurde alles mit Zinsen zurückgezahlt.

Als zehnjährige habe ich mit meinen Eltern

das Probehaus besichtigt,

Mein Vater, Gustav Schwerdtfeger, als Zimmermann hat es mit eingerichtet.

So zogen wir bald ein

in unser neues Heim.

Die Gärten wurden hergerichtet.

Die Hühner- und Kaninchenställe besichtigt.

Die Regentonne lud zum Baden ein,

ich kann nur sagen, das war fein.

Auf der Straße konnte man Tippel-Tappel spielen

ohne nach den Autos zu schielen.

Es gab frisches Gemüse aus dem Garten,

und die reifen Stachelbeeren ließen auch nicht auf sich warten.

Wenn auch nur ein Plumsklo,

wir waren trotzdem alle froh.

Zufrieden und bescheiden haben wir alle gewohnt,

von keiner Umwelt wurden wir bedroht.

Ich meine, es hat sich gelohnt.

Ich hänge an der Scholle,

mag kommen was da wolle.

Was unsere Eltern so schwer erworben,

gibt man nicht einfach so verloren.

Elfriede LengemannQuelle: Hg. Siedlung Elbkamp, Jubiläumsschrift, 1981: Siedlergemeinschaft Elbkamp in Hamburg Lurup e.v., Hg., Erinnerungen an 50 Jahre Siedlergemeinschaft Elbkamp, Hamburg Lurup, 1981

Die Siedlung Elbkamp musste in den 1980er Jahren auf behördlichen Beschluss einen Teil der Vordergärten für den Ausbau des Farnhonrwegs zur Verfügung stellen. Vergeblich protestierten die Siedler dagegen, u.a. durch eine 'Beflaggung' der Vorgärten:

© Foto: Jeske

Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.

Nutzungsrechte Impressum Datenschutz