Siedlung

Veermoor

Siedlung

Veermoor| wildes Siedeln | Kleinworth | Kiebitzmoor | Franzosenkoppel | Frieda und Walter Reimann | Abriss 1957 | Gentrifizierung | ||||||

|

Entstehung vieler Kolonien zur Zeit der Massenarbeitslosigkeit |

Kolonie am Rugenbarg | Kolonie nahe dem Kleiberweg | Am Sprützmoorgraben | Kolonie Kiebitzmoor in Briefen und Gedichten | Proteste gegen den Abriss 1957 | Proteste heute - Apfelbaum braucht Wurzelraum |

© Anke Schulz

Schrebergärten und Kleingartenvereine ab den 1920er Jahren in Hamburg Lurup und Eidelstedt

"Ungeheure Arbeit und mancher Groschen,

vom Munde abgespart, ist in diesen Garten hineingesteckt worden. Nach Feierabend,

am Sonntag, an den drei oder sechs Ferientagen, die es damals (1920er Jahre,

A.S.) gab, hat Vater im Garten geschuftet. Mancher Schweißtropfen hat

den Boden gedüngt. Es wurde gegraben und gebuddelt, gesät, gepflanzt,

gesteckt; es wurden Wege gezogen, Kies und Sand hineingefahren, es wurde gedüngt

und gegossen. An heißen Sommertagen schleppte die ganze Familie Wasser.

‚Es vertrocknet uns sonst alles", sagte der Alte, wenn die Jungs knurrten,

weil sie lieber auf dem Sportplatz sein wollten, und wenn die Mädels einen

schiefen Mund zogen, weil sie zu spät kamen zur Verabredung mit ihrem Schatz.

Aber der Alte war unerbittlich. Es ging um ‚seinen' Garten, um das Stück

Erde, auf dem er schalten und walten konnte, wie es ihm paßte; wo kein

Meister antrieb und kein Vorarbeiter schnüffelte, und wo der Erfolg und

die Früchte der Arbeit ihm gehören sollten. Es war nicht der Besitz,

um den es ging, sondern daß er hier nicht betrogen wurde um den Erfolg

seiner Arbeit. Und wenn es auch nur ein armseliger Ertrag war. Und die ganze

Familie half gern mit. Denn hier konnten sie heraus aus ihrer muffigen, engen

Wohnung in der Mietskaserne, aus zusammengepferchten Terrassen. Und dann kam

die Arbeitslosigkeit. Es wurde immer schwerer, die Miete aufzubringen. Und da

machten sie es wie viele. Sie bauten ihre Laube aus. Mancher Groschen wurde

abgehungert, um Holz zu kaufen und Schrauben und Nägel. Ein Stück

nach dem anderen wurde aus der Wohnung geschleppt. Und als eines Tages die Räumungsklage

kam, als nach langem Laufen und Warten das Wohlfahrtsamt sich weigerte, für

die Miete aufzukommen, da sagte der Alte: ‚Ach was, wir werden uns nicht

mehr lange herumärgern, ziehen wir ganz in die Laube! - Dann kann uns der

Hauswirt mal - im Mondschein begegnen.' Sie packten ihren Hausstand auf eine

Karre, und dann gings hinaus ins Kistendorf, in die Kolonie »Sorgenfrei«."

Aus einem Artikel der Hamburger Volkszeitung vom 7.10.1932

Siedlung

Veermoor

Siedlung

Veermoor

© Foto: Archiv Thälmann Gedenkstätte

Arbeiterfamilien, die einen Schrebergarten oder

Kleingarten gepachtet hatten, fühlten sich reich. Wer wegen der Arbeitslosigkeit

oder zu schlechter Entlohnung die Wohnung in Altona oder St. Pauli zu verlieren

drohte, oder wer aufgrund der hohen Mieten im Innenstadtbereich nur in baufälligen

Miethäusern oder in Kellerwohnungen ein Quartier finden konnte, wurde kurzerhand

im Kleingarten sesshaft. Das »Dauerwohnen« war jedoch baupolizeilich

und von den Pachtverträgen der Laubenkolonien her ausdrücklich untersagt.

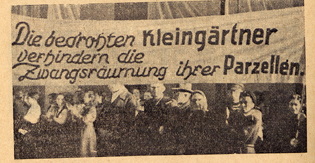

Teilweise versuchten die Bewohner sich gegen diese Anordnungen zu wehren. So

kam es bereits 1918 zu Protesten von Laubenbewohnern gegen Zwangsräumungen.

Ausschlaggebend dafür waren feuerpolizeiliche und hygienische Bedenken

vor allem der Gesundheitsbehörde, die eine "Seuchengefahr" gegeben

sah. Für diejenigen, die von Wohlfahrtsunterstützung abhängig

waren, konnte das, wenn ein wenig wohlwollender Sachbearbeiter dahinter kamen,

eine Kürzung der Wohlfahrtshilfe bedeuten. 1932 wurden Zwangsmaßnahmen

von Kürzungen der Wohlfahrtsunterstützung bis hin zu Zwangsräumungen

angekündigt, gegen die sich zahlreiche Proteste richteten. Die kommunistische

wie auch die nationalsozialistische Bürgerschaftsfraktion richteten Anfragen

an die Bürgerschaft, in zahlreichen Zeitungen wurde mit eindringlichen

Schlagzeilen und Kommentaren darüber berichtet: "Wo sollen die Bewohner

von Wohnlauben im Winter untergebracht werden?" "Massenvertreibung

aus den Wohnlauben! ... Die erwerbslosen Siedler müssen sich gegen diese

rücksichtslosen Maßnahmen einig und geschlossen zur Wehr setzen!"

"Die Bewohner der Lauben und Buden in diesen sogenannten ‚Kistendörfern'

in Wandsbek, Langenhorn, Altona-Bahrenfeld usw. sind größtenteils

Wohlfahrtserwerbslose, die die Miete für die Stadtwohnung nicht mehr aufbringen

konnten .... Das Wohlfahrtsamt arbeitet mit der Polizei Hand in Hand und hat

verfügt, daß jeder, der in seiner Laube wohnen bleibt, keine Unterstützung

bekommt. Die Siedler und Schrebergärtner haben sich in manchen ‚Kistendörfern'

bereits zur Abwehr dieser polizeilichen Maßnahmen entschlossen. In ihren

Versammlungen kam stets einmütig zum Ausdruck, daß sie sich nicht

wie Hunde hin- und hertreiben ließen, um schließlich im Obdachlosenasyl

zu landen. Einheitlich und geschlossen wollen sich die Schrebergärtner

jeder politischen Richtung wehren gegen die Vertreibung von ihren Gärten

und der geplanten Massenexmittierung und durch Bildung von Selbstschutzorganisationen

energischen Widerstand zu leisten." (Hamburger Volkszeitung 1932)

Nur wenige Zwangsräumungen wurden daraufhin durchgeführt. Innerhalb

der Behörden wurden die neuen Stadtrandsiedlungen kontrovers diskutiert.

In der Deutschen Bauzeitung beispielsweise idealisierten Autoren wie K. v. Mangoldt

die Kleinsiedlungen geradezu als "Stamm kleiner Grundbesitzer." Ein

Schreiben eines hohen Vertreters der Hamburger Gesundheitsbehörde an Regierungsrat

Dr. Marx von derselben Behörde vom 2. November 1932 fordert eine Änderung

der Vorgehensweise gegenüber den illegalen Siedlern:

"Das ‚wilde Wohnen' in den Kleingärten hat ganz erheblich zugenommen

und kann auch nicht mehr aufgehalten werden, wenn man diese Sache nicht in vernünftige

Bahnen lenkt. Über eine etwaige einfache Ablehnung gehen die Tatsachen

glatt hinweg. Es ist m.E. nicht mehr möglich, die Laubenbewohner einfach

zu vertreiben, die Zahl ist zu gross, man kann ihnen nicht minderwertige lichtlose

Hofwohnungen dafür anbieten, und man kann ihnen insbesondere psychisch

nichts dafür bieten, während sie draussen beschäftigt sind und

selber an ihrer Zukunft und ihrem Eigentum arbeiten."

Daher sollten Regelungen erlassen werden, die das Siedeln in bestimmte Bahnen

lenkten, etwa durch hygienische Anforderungen, Grundwasserschutz und Förderung

des Erwerb von Grundeigentum. Auch die Separierung von Menschen, die als Bedrohung

wahrgenommen wurden, gehörte zu den Forderungen, die Ansiedelung von Deutschen

in den Ostgebieten, in Ostpreussen und Pommern solle gefördert werden,

"um die Städte langsam von dem hygienisch und wohlfahrtspflegerisch

ungesunden Kranz zu befreien".

Dennoch, das "Dauerwohnen" war und blieb illegal und wurde von den

Behörden in der Weimarer Zeit bestenfalls geduldet. Die Vereine waren angehalten,

gegen das »Dauerwohnen« vorzugehen, aber nur wenige kamen dem nach.

Die Hamburger Polizeibehörden verhielten sich eher zurückhaltend,

vor allem die Wohnungsbehörde, die zuständig für eine Zuweisung

von Wohnraum an die obdachlosen Familien gewesen wäre, hatte ein Interesse

an einer stillschweigenden Duldung. So konnte es passieren, dass nicht nur das

Dauerwohnen geduldet, sondern auch die Instandhaltung der Buden von der Wohlfahrtsbehörde

unterstützt wurde. Zur Reichstagswahl 1933 waren die "Laubenkolonisten

ohne eine andere (städtische) Wohnung" jedoch nicht in eine Wählerliste

eingetragen und mussten einen Wahlschein beantragen. Eine Form bürokratischer

Schikane?

Ebenfalls heftig diskutiert wurde die Frage, ob die Haltung von Vieh in den

Kleingartenkolonien erlaubt sein solle. Auch hier drückten die Behörden

größtenteils wohlwollend beide Augen zu. Kaninchen und Hühner

durften gehalten werden, solange die Tiere artgerecht gehalten und gepflegt

wurden, die Nachbargärten nicht gestört wurden und der Gesamteindruck

der Anlage nicht darunter litt. Das Halten von Schweinen und Ziegen wurde im

allgemeinen untersagt. Das änderte jedoch nichts daran, dass einige Kleingärtner

auch ein Schwein oder eine Ziege ihr Eigen nannten. In den Richtlinien der Reichsarbeitsblätter

aus dem Jahr 1938 wird darauf hingewiesen, dass die Tiere eine gute Form der

Verwertung von Abfällen darstellten und noch weitgehend Bedarf an tierischen

Erzeugnissen bestünde, die Haltung also zu fördern sei. Kaninchen

waren sehr populär, exotisch anmutende Kaninchenrassen wie weiße

und blaue Wiener, deutsche Großsilber, französische Silber, Großchinchilla,

Kleinchinchilla und Angora waren teilweise laut den Pachtverträgen zugelassen

für die Kleintierhaltung im Kleingarten

In vielen Kolonien entstand eine Solidargemeinschaft, die Siedler standen füreinander

ein, es gab Gemeinschaftskassen, und soweit es möglich war, wurde aus diesen

"Unterstützungskassen" auch die Pacht zahlungsunfähiger

Genossen bestritten. Mit zunehmender Arbeitslosigkeit wurde diese Form der Solidarität

immer schwerer und zugleich notwendiger. Viele Siedlungen boten den Kleingärtnern

spezielle Versicherungen an, es gab zahlreiche Gemeinschaftsaktivitäten,

und in den Vereinshäusern wurden Kurse vor allem über Obst- und Gemüseanbau

und Kleintierhaltung angeboten.

©

Foto: Frieda Reimann, 1935

©

Foto: Frieda Reimann, 1935  Am Sprützmoorgraben, © Foto: Jeske, 1950

Am Sprützmoorgraben, © Foto: Jeske, 1950

Kleingartenkolonien in der Nähe der Luruper Franzosenkoppel

Der Luruper und Stellinger Raum mit seinen weiten

Brachflächen eignete sich sehr gut für die Neugründung von Kleingartenkolonien.

"In den preußischen Dörfern Lokstedt, Niendorf, Schnelsen und

Stellingen Langenfelde hatten sich schon viele Jahre vor 1914 Kleingärtner

angesiedelt, weil auf hamburgischem Gebiet Gelände nicht zu haben war."

Lurup gehörte zum "Ortsverband Altona der Kleingartenvereine Groß-Altona"

Die Geschichte dieses Ortsverbandes erzählt das Jahrbuch 1933:

"Der Ortsverband ist gegründet am 9. Dezember 1929 durch die Vereine

Heimgartenbund Altona e.V., Vereinigung der städtischen Kleingärtner

Groß-Altona e.V., Verein der Kleingärtner Osdorf-Mitte von 1932 e.V.

(Sitz Altona), früher Kaninchenzuchtverein von 1899. Später hinzugetreten

sind der Kleingartenverein Hermannstal e.V., Altona, der Kleingartenverein Wittkamp

e.V., Altona-Stellingen, der Gartenbauverein Friedrichstal e.V., Altona-Stellingen,

der Schreberverein der Laubenkolonie am Wasserwerk Stellingen e.V., Altona-Stellingen,

der Kleingarten- und Kleintierzuchtverein Stellingermoor e.V., Altona. Die Zahl

der Mitglieder ist bis Ende Dezember 1932 von 3600 bei Beginn des Jahres auf

5200 angewachsen. Die Gesamtfläche der vom Ortsverband gepachteten Ländereien

betrug Ende Dezember 1932 310 Hektar. Die Pachtpreise sind von 1-5 Pfg. pro

Quadratmeter, je nach Bodengüte bzw. Stadtnähe, festgesetzt worden.

Die außergewöhnlich hohe Zahl der Bewerber um Kleingarten- und Siedlungsland

läßt zurzeit einen erheblichen Bedarf an Land erkennen."

Der Heimgartenbund ist wohl der größte Verein Deutschlands mit bald

4000 Mitgliedern, er zählt 90 Kolonien im Westen, Nordwesten, Norden und

Osten der Stadt, die mit allen Verkehrsmitteln Groß-Altonas zu erreichen

sind. Einzelne Kolonien haben bereits Spielplätze und Vereinshäuser,

teilweise mit Verkaufsstellen. Auch schöne Einzelgärten, Obstanlagen,

Wege und Hecken weisen viele Kolonien auf. Der neuen Kolonie 'Morgenröte'

ist von der Stadt der Charakter einer Dauerkolonie verliehen worden, sie ist

noch im Aufbau begriffen.

Ein Luruper berichtet über Wohnen in einem Kleingartenverein im damaligen

Lurup:

"In den Jahren 1930-32 zogen viele Einwohner nach draußen. Viele

waren damals arbeitslos und konnten die Miete nicht mehr bezahlen. Sie pachteten

sich einen Kleingarten. So entstanden die Kleingartenkolonien, es waren kleine

Gemeinwesen. Viele Siedler waren Kommunisten oder Sozialdemokraten, jedenfalls

alle links orientiert. Ich habe damals auf der Kieshöhe, die jetzige Nansenstraße,

gewohnt. Auch am Hogenfeldweg entstanden viele Kolonien; sie hatten alle einen

Namen (Parkkoppel, Birkenschlucht). Vor allem hatten sich viele im Stellinger

Moor angesiedelt".

Eine heute in Blankenese lebende Frau erinnert sich an ihre Jugend in der Siedlung

Kleinworth, einem Kleingartenverein am Rugenbarg..

Gemeinsam mit ihrem Mann baute sie sich in der Siedlung Kleinworth eine Bude,

die bis in die Kriegsjahre hinein zusammen mit den beiden kleinen Söhnen

bewohnt wurde.

"Die Siedlung Kleinworth war dort, wo heute die Schmirgel (Hermes Schleifmittel)

liegt. Die Schmirgel war eine damals ganz kleine Klitsche nur, und die Straße,

die vorbeiführt an der Schmirgel, war früher der Mittelweg der Kolonie.

Das Gelände war Ackergelände gewesen. Die Siedlung Kleinworth war

ursprünglich nur als Kleingartengelände gedacht, aber da die Arbeitslosigkeit

so groß war, zog der eine mal heimlich dahin, der andere zog mal heimlich

dahin, und die Polizei duldete das mit den Jahren, am Anfang gab es noch Konflikte

mit der Polizei. Die Siedler kamen fast alle aus St. Pauli und Altona. die Kolonie

war fast besiedelt, es waren nur ganz wenige, die das nur als Garten hatten.

Die Arbeitslosigkeit war zu groß, man konnte die Miete nicht mehr bezahlen.

Wir hatten vorher gewohnt in der Van Smissensallee in Altona und sind rausgezogen

um 1935. Wir waren von Anfang an auf der Kolonie, meine Kinder sind da groß

geworden. Die Bude haben wir aufgebaut, mein Mann und ich, es war praktisch

eine Bretterbude. Das Holz hatte ein Holzhändler aus der Luruper Hauptstraße

geliefert, der war so kulant, dass wir das wöchentlich mit 5 Mark abstottern

konnten, denn wir hatten kein Geld, mein Mann war auch arbeitslos. Wir hatten

35 RM Miete zu zahlen und bekamen 16 RM Erwerbslosenunterstützung, wenn

ich meine Mutter nicht gehabt hätte, wäre es uns sehr dreckig gegangen.

Wir hatten im Laufe der Jahre zweimal angebaut. Zu Anfang war in der Bude nur

ein Raum. Von der Bude gibt es ein Foto, dazu möchte ich betonen, damals

war auch die Anschaffung eines Foto-Apparates etwas Besonderes. Dann hatten

wir auf der einen Seite die Küche angebaut, und auf der anderen Seite noch

einen Raum. Einige hatten auch Beziehungen zum Fischmarkt, dann wurde angebaut,

ein Schuppen oder was, oder das Holz wurde organisiert, auf allen erdenklichen

Wegen. Mein Mann hat oft Nachtwache geschoben, damit kein Holz gestohlen wurde,

wenn es geliefert worden war. Das bedeutete Nachtwache für die ganze Kolonie,

da waren drei oder vier Leutchen, die gemeinsam Nachtwache schoben. Die gesamte

Kolonie umfasste etwa 1000 m². Es wurde Anbau betrieben, Gemüseanbau.

Auch wir hatten zuerst kein Wasser im Garten, auf den Hauptwegen war jeweils

eine Pumpe, von der mussten wir mit einem Eimer Wasser holen gehen. Im Sommer

war es ja kein so großes Problem, aber im Winter, dann war die Pumpe eingefroren

und musste verpackt werden mit Stroh und so weiter, das musste alles irgendwie

organisiert werden. Natürlich hatten wir Plumpsklos mit Eimer und Jauchgruben

wir haben in Winterhude gewohnt und uns mit Hilfe des Gartens über Wasser

gehalten, da gabs auch Hühner, Gänse und Kaninchen, irgendwo mussten

wir ja sehen, dass wir über die Runden kamen. Anbau und Ernte habe ich

als Frau gemacht, Hühner schlachten auch, ein Jahr lang hatten wir auch

Gänse, aber die musste meine Mutter schlachten, ich konnte das nicht. Die

Gänse hat mein Schwiegervater den Tag über gehütet, es waren

ja rundherum Felder, und auf den Kornfeldern weiden, das mögen ja Gänse.

Die Kinder mussten dann immer Gras sammeln. Wir hatten angebaut, Erbsen, Bohnen,

Kartoffeln, Himbeeren, Tomaten, Gurken, Kürbis, andere hatten auch Pfirsich-Bäume,

die Kolonie hatte für alle gemeinsam Kirschbäume angeschafft. Wir

hatten einen Apfelbaum. Die Hühner mussten wir nachher abschaffen, es gab

in der Kriegszeit kein Futter für Hühner.

Die Männer waren oft auf Versammlungen im Gemeinschaftshaus. Da fanden

auch Veranstaltungen, wie das Sommerfest, statt. Es war eine reguläre Kleingartenkolonie,

die Straßen hatten keine Namen, sondern Nummern, Hauptweg und Weg Nr.

und Parzellen Nr. Wir waren nachher schon stolz, wie wir eine Pumpe hatten im

Garten, davor mussten wir das Wasser ja schleppen vom Hauptweg. Im Winter war

das Wasser in der Küche morgens gefroren im Eimer. Feuerung sparte man

möglichst ja auch, dann wurde nur die Küche und das Zimmer gar nicht

geheizt. Dabei waren die Winter kälter als heute, es gab sehr viel Schnee.

Dann hieß es morgens, erst mal Schnee schieben.

Die Kinder mussten alles Mögliche sammeln, Papier, Metall, sind von Tür

zu Tür gegangen, und haben gesammelt, Essensreste, und auch Kartoffelschale

für die Kaninchen. Die Laube war nicht isoliert, bestand nur aus einer

dünnen Holzschicht, bestenfalls mit Zeitungspapier als Isolierung. Auch

für Tapeten war zunächst kein Geld da. So sah man nur graue, triste

Wände. Aber man machte es sich nach und nach gemütlich, verkleidete

die Wände mit billigsten Tapeten. Möbel wurden natürlich aus

Altona mitgenommen, das waren zunächst zwei Metallbetten, ein Bett für

beide Erwachsenen, ein Kinderbett und ein Kleiderschrank, ein Apfelsinenkiste

diente als Nachtschrank, das war alles an Möbeln im Schlafzimmer. Im Wohnzimmer

hatten wir ein Tisch, ein Stuhl, ein Vertiko (halbhoher Schrank und oben Schublade),

und dann war Haus voll. Der Küchenherd stammte von der Mutter, die auch

den Kinderwagen gestiftet hatte. Der Küchenherd war auch zum Backen geeignet.

Was stand alles in der Küche? Eine Wasserbank und zwei Wassereimer, ein

Tisch, zwei Korbsessel, ein Küchenschrank und ein Kindertisch und zwei

Kinderstühle, das wars.

Siedlung Kleinworth, ca. 1935

Siedlung Kleinworth, ca. 1935

© Foto: Familie Szymanski

|

Impressionen aus der Kleingartenkolonie Kleinworth in den 50er Jahren mit einem herzlichen Dankeschön an Frau Ludwigsen |

Kolonie Kleinworth Parzelle 33 © R. Ludwigsen |

Kolonie Kleinworth Parzelle 33 © R. Ludwigsen |

Brief Frida Reimanns an ihren Mann Walter Reimann, Mitglied der KPD, der von 1934 bis 1937 aufgrund seiner Opposition zum NS-Regime im KZ Fuhlsbüttel inhaftiert war.

Kolonie Kiebitzmoor (Nähe

Kleiberweg):

Frieda Reimann wohnte in einem Kleingartenverein in der Nähe vom Kleiberweg

und fotografierte für ihren im KZ Fuhlsbüttel inhaftierten Mann den

von ihr über alles geliebten Garten in vielen Einzelheiten.

Eidelstedt, 14. Juni 1937

Mein lieber Walter!

Deinen Brief vom 30.5. hatte ich in aller Eile

beantwortet, denn es lag mir daran, dass du nicht zu lange auf die Post zu warten

brauchtest. Ich hatte den Brief an dich noch an demselben Tag, an dem dein Brief

kam, nach dem Hasenberge gebracht und ich hoffe, dass er dich noch rechtzeitig

erreicht hat. Heute will ich dir zunächst auf Einiges aus deinem Brief

genauer antworten. Ich mache tatsächlich jeden Tag einen kleinen Rundgang

durch unseren Garten. Er beginnt durchschnittlich um 6 Uhr und dauert eine Viertelstunde.

Es ist zwar nicht lange, reicht aber aus, um zu sehen, wie alles über Nacht

gewachsen ist. 6.15 gehe ich aus dem Hause u. fahre 6.29 in die Stadt.

Die Jasminhecke ist ganz dicht gewachsen, und ich bedaure es zum Teil, dass

sie durch die Lebensbäume unterbrochen wird. Ich weiß, dass du dich

seinerzeit beim Anlegen der Hecke sehr abgeschuftet hast. Es war bestimmt nicht

so leicht gewesen auf den schlechten Wegen die Sträucher heranzuholen und

ich schreibe es dir, um zu sagen, dass es der Mühe wert ist. Im Gemüsegarten

steht alles – trotz der Trockenheit – gut. Du hast recht, wenn du

meinst, dass die vielen schönen Tage für uns auch viel Arbeit bringen.

Ich habe vorige Woche, als es so sehr heiß war, Gurken, Tomaten und Kohl

morgens und abends gegossen. Und du hast in der Beziehung recht, als du meinst,

dass man aber dann umso mehr Freude am Wachsen und Gedeihen hat. Und ich tue

alles in diesem Jahr mit besonders viel Freude und Lust, weil ich hoffe, dass

du den Ertrag unserer Ernte wirst mitsehen und mitgenießen können.

Wir sind nun so weit, dass man die ersten Vorbereitungen zum Einkochen und Einmachen

treffen muss. Seit dem 8. Juni gibt es schon bei uns reife Erdbeeren. Ich habe

diesen Sonntag Torfmull gestreut, damit die Früchte sauber bleiben. Ende

dieser Woche werde ich wohl die ersten einkochen. Nächsten Sonntag werde

ich Stachelbeeren einkochen. Verschiedentlich klagten die Leute über den

Stachelbeerschädling. Wir haben in diesem Jahr sehr viel Stachelbeeren.

Mit dem Dosenschließen ist es jetzt auch einfacher. Herr Vollmers hat

eine Schließmaschine und man kann zu jeder Zeit hinkommen. Für mich

beginnt jetzt sozusagen die Hauptsaison. Ich bin aber gerüstet und ich

hoffe, wenn ich auch weiter gesund und munter bleibe, mit allem gut fertig zu

werden.

Frida

© Foto: Frieda

Reimann

© Foto: Frieda

Reimann

Nach dem Krieg organisierte das Ehepaar Reimann

für die Kleingartenkolonien Kinderfeste und engagierte sich in sozialen

Projekten. Hier zwei Gedichte über Frieda und Walter Reimann zum 25jährigen

Jubiläum der Siedlung Kiebitzmoor am 16. Juni 1957, die darauf anspielen:

Stossseufzer eines Adjutanten

frei nach Goethewer schreitet so spät durch Nacht und Wind?

Wer läuft so eilig von Kind zu Kind?

Sie hält die Akten fest im Arm,

Sie fasst sie sicher, sie hält sie warm.

Den Kopf voller Sorgen, so bang das Gesicht,

Hört sie das Rauschen des Windes nicht

Die Kinder solll'n singen und tanzen den Reigen,

Sie soll' n auf dem Fest ihr Bestes nur zeigen

„Wollt feine Knaben ihr mit mir gehn?“

Wir wollen heut' üben die Lieder schön!

Zum Fest sollt ihr singen manch lustig Lied,"

„Ach, lieber Nurmi, ick hev hüt keen Tied!"

"Du, liebes Kind, komm geh mit mir"

Wir wollen die Tänze üben mit Dir

Und habt Ihr alles recht fein gemacht,

Gibt s auch einen Bonbon das wär' gelacht!"

„Ach, hab ich auch alles recht gemacht?

Hab nichts vergessen, an alles gedacht?

Musik, Kostüme, manch andres muss her

Wenn doch bloß der 16. Juni schon wär!

Der Frieda grauset’s sie schreitet geschwind,

Sie achtet nicht Regen, Stürme und Wind,

Erreicht das Haus mit Müh' und Not:

"Mein lieber Walter, es ist alles im Lot"

Unser Festausschuss

Meier, Müller, Künz und Schmidt

machen jede Feier mit.,

Doch in unserem heutgen Falle

ändern sich die Namen alle

Reimann, Frieda, die tüchtig gerannt,

hat die Jugend als. "Nurmi“ ernannt

Es fing schon an um frühen Morgen;

sie hatte nämlich viele Sorgen.

Zum Üben besorgte sie die Stuben

und holte heran die Mädchen und Buben

Damit zum Zwitschern sollt alles gelingen

tat eifrig sie die Klingel schwingen

Und damit Ihrs alle wisst,

ihre Klingel vom ersten Koloniefest ist

Dann holte sie die Jugend ran

und es ging los mit alle Mann

Es wurde gehämmert, genagelt, geflickt

und alle waren bei der Arbeit beglückt,

Und ihre Arbeit~ wie Ihr nun seht

als Dekoration auf der Bühne hier steht.

Frau Walter auf dem Geldsack saß

damit man kaufte auch mit Maß.

Kam man ums Geld, sie sich besann,

was man hier und dort noch sparen kann.

Ei, seht nur diese dicke Kleen

tüchtig war se uff de Beene

und manchmal vergoss sie eine Träne

um der Jugend Missgesang

Nun setze sie alles in Stand

um die Musikbegleitung Strandt.

Und damit machen wir nun Schluss

mit einem herzlich frohen Gruß

an unseren Festausschuss

Die Kiebitzmoorer Jugend

|

Fotos aus dem Sumpfweg, in der Nähe der Siedlung Kiebitzmoor, von 1953 © Foto: mit einem herzlichen Dankeschön an Kerstien Matondang, siehe auch private die Website http://www.meinhamburgonline.net.tf/

|

|

© Foto: Kerstien Matondang |

Kerstien Matondang:

"Meine Eltern und ich sind 1951 von der Peute (wo wir ein Behelfsheim

hatten) nach Lurup gezogen. (Ich war damals 5 Jahre alt.) Mein Vater baute

mit Hilfe einiger Nachbarn ein Häuschen aus Hohlblocksteinen.

Unser Haus stand auf der Hamburger Seite,

fast an der Ecke zum Friedrichhulderweg mit seinen hohen Pappeln. Der

Bahnkörper lag vor uns und ich hatte eine zeitlang großes Interesse

an den Dampfloks. Im Sumpfweg hatten wir einen Schlachterladen und einen

Gemüseladen. An der Ecke zur Franzosenkoppel gab es einen Milchmann

(wie man damals sagte) und etwas weiter rauf - wie auf einem Hügel

- gab es einen Krämerladen. Später wurde dort eine neue Siedlung

gebaut, Netzestraße, Warthestraße usw." |

Vorträge aus der Jubiläumsschrift zum 25jährigen Bestehen der Siedlung Kiebitzmoor

mit herzlichem Dank an Uwe Scheer

siehe auch seine autobiographische Beschreibung

u.a. der Kolonie Kiebitzmoor.

Geleitwort zum Bestehen unseres Vereins 1932 bis 1957 (25 Jahre)

Liebe Gartenfreunde und Freundinnen!

Sommer 1932, viele Menschen waren

arbeitslos und konnten die Miete nicht mehr aufbringen. Damals entstand das

sog. Fischkistendorf Kiebitzmoor. Das Gelände, damals der Vereinsbank gehörend,

wurde eine Wohnsiedlung. Mit allem möglichem Material errichtete man Wohnlauben.

Bis zur Machtübernahme Hitlers war das Gelände zu 80% bewohnt. Außer

Teilschäden an Wohnlauben hatte die Kolonie keine Toten zu beklagen, trotzdem

in der Nähe schwere Schäden entstanden waren. Als die Stadt das Gelände

übernahm, wurde der Landesbund der Kleingärtner Gr. Hamburg Generalpächter.

Vor 1932 war das Gelände mit dem Pflug umgepflügt worden, aber es

war so wenig gewachsen, dass sich die Ernte nicht lohnte. Also musste es den

Kleingärtnern zur Bearbeitung übergeben werden, denn diese werden

schon etwas daraus machen. Nicht nur dass das Land ertragreich geworden ist,

sondern sind aus den Fischkistenlauben nicht ansehnliche schöne Siedlungshäuser

entstanden? Wie mancher musste sein Brot trocken essen um ein Dach über

dem Kopf zu bekommen. Keiner hat uns unterstützt. Und heute? Alles wird

verschwinden müssen und Etagenhäuser werden dort sein, wo wir heute

uns noch wohl fühlen. Gedenken wir aber auch an die Gartenfreunde, die

heute der kühle Rasen deckt. Sie sollen uns auch in der Zukunft weiter

im Gedächtnis bleiben.

Gleichzeitig wollen wir auch denen danken, die sich um das Wohl des Vereins

bemüht haben, ihre freie Zeit dem Verein geopfert haben oder sich sonst

wie im Interesse des Vereins betätigen.

Hoffen wir, dass unsere 25 Jahr Feier gefallen wird und wir im Alter, wenn wir

nicht mehr zusammen sein werden, uns an den heutigen Tag erinnern mögen.

P. Fischer, 1. Vorsitzender

Reise in die Vergangenheit von Anni Reimann

Wie es damals war? Ach, Kinder, war das ein Leben. Erwerbslos, viel Zeit und

wenig Geld. Auf Schusters Rappen machten wir so manchen Bummel ins Grüne.

Hier auf dem Heideland, zwischen Birken und Tannen machten wir eines Tages Rast.

„Guck mal an, da buddeln welche." Neugierig gingen wir hin und nach

einigen Fragen und Antworten waren wir glückliche Besitzer von einem Stückchen

Land.

"So. nun wird gebaut! Aber wie? Hör malt da drüben wird gesägt

und geklopft, vielleicht kann man da abgucken, wie es gemacht wird." -

"Tje, lütt Fro, dat kieken se sik man richtig an, datt is tölliget

Holt, dat kann hier ken en obwiesen“,' wurde mir gesagt. Aber das Ding

sah aus, ungefähr ein Mittelding zwischen Heuschober und Windmühle.

Das war nicht das Richtige. Auf der Suche nach einem guten Modell fanden wir

auch ein zweckmäßiges Häuschen* Aber zum Wohnen nicht geeignet,

denn es hatte ein. Herz in der Tür. Das hatte' der Gartenfreund Lux in

weiser Voraussicht dessen was gebraucht wird, als erstes hingesetzt. Schließlich

fanden wir doch das Richtige.

Fast alle, die damals hier bauten, waren erwerbslos. Einer half dem anderen

mit Rat und Tat. Kam ein Neuer, so hieß es: "Go man no Bessel hen,

de gifft di dat Holt, und mit dat üffbetohln kanns di ok Tid loten,"

Einige Häuschen wurden auch aus Fischkisten gebaute Davon hieß dann

unsere Koppel lange Zeit das "Fischkistendorf".

So war es damals: die gegenseitige Hilfe stand an erster Stelle. Wer weiß

noch, wie es mit der Parzelle 15 war? Zuerst kam bei strömendem Regen eine

Fuhre Hausrat. Gleich kamen die Nachbarn gelaufen" halfen abladen und deckten

alles fein säuberlich zu. Eine Weile später kam ein altes Ehepaar

an. In kurzer Zeit wurde ein großes Zelt aufgebaut, damit die Leutchen

erst mal ins Trockene kamen. Jeder wollte etwas Gutes für die beiden Alten

geben. Frau Marenzien kam mit einer Schüssel Kartoffelpuffer angelaufen;

es wurde Kaffee gebracht und auch Kuchen. Erst am nächsten Tag kam das

Bauholz, natürlich von Beseel, Beinahe wie die Sage von den Heinzelmännchen

ging es jetzt zu. Und eh' man sich versah, flugs stand das ganze Haue schon

fertig da! In der Zeit von zwei Tagen hatten die Gartenfreunde ein nettes Häuschen

gebaut.

Dann aber gingen die beiden Alten bald ins Altersheim. Das Häuschen wurde

verkauft und so kam es, dass Opa Voss an seine "Glocke" schlug. Dann

kam Papa Sierck mit einer Kolonne von Gartenfreunden und mit „Hauruck"

und noch mal "Hauruck" kam das Haus auf Parzelle 11 zu stehen. So

wurde manche Wohnung von einem zum anderen Ende getragen und es kam kaum vor,

dass sich jemand von der Hilfeleistung ausschloss.

Ja, das waren noch Zeiten – damals.

25 Jahre Kleingartenkolonie Kiebitzmoor

von Uwe Scheer

Versetzen wir uns zurück in die Zeit um 1930. Grosse Arbeitslosigkeit,

Massenelend. Lurup hat ca. 1100 Einwohner. Das Gebiet der heutigen Kleingartenkolonie

"Lurup-Kiebitzmoor" war damals eine öde, mit Birken bewachsene

Moor -und Heidelandschaft, die wenig zum Bebauen und erst recht nicht zum dauernden

Wohnen einlud. Dass dieser Landstrich aber doch kultiviert wurde, verdankt es

hauptsächlich der Massenarbeitslosigkeit und den damit zusammenhängenden

wirtschaftlichen Folgen. jeder Stadtbewohner versuchte jetzt aus dem steinernen

Häusermeer herauszukommen und ein Häuschen mit Garten zu besitzen,

der den Bedarf an Naturalien fürs tägliche Leben einigermaßen

deckte. Aus diesen Hütten und Buden, größtenteils aus Fischkistenbrettern

zusammengeflickt, wurden festere Gebäude. Die ständige Bewohnung brachte

es ,mit sich, dass sehr viele Häuser winterfest gemacht wurden. Die Bevölkerungszahlen

von Lurup spiegeln die Bewegungen von Stadt ins Grüne am deutlichsten wieder

| 1927 | 995 | Einwohner |

| 1939 | 7357 | Einwohner |

| 1946 | 12.000 | Einwohner |

| 1950 | 15.000 | Einwohner |

| 1957 | 20.000 | Einwohner |

Während dieser Aufbauzeit musste mancher sein Brot

trocken essen, um sich das nötige Kleingeld für den Hausbau zu beschaffen.

Von keiner Seite bekamen die Siedler Unterstützung. Alles, was zustande

kam, wurde mit eigenen Händen geschaffen. Die dunklen Jahre für unsere

Kolonie, für die Kleingartenbewegung überhaupt, war die Zeit der Naziherrschaft.

Nach dem Kriege kamen wesentliche Erneuerungen für die Kolonie: elektrisch

Licht und fließend Wasser. Mit diesen fortschrittlichen Errungenschaften

lebten die Kleingärtner nicht mehr so ausgeschlossen wie in den vorangegangenen

Jahren. Der Bau eines Kanalisationsnetzes von Eidelstedt nach Schenefeld quer

durch unsere Kolonie lenkte alle Augen wieder auf das Zentralproblem, dass uns

alle so sehr bewegt: die Räumung. Nachweislich wurden schon 1932 Bauverbote

erteilt, bevor überhaupt ein Haus stand. Die Großbauten der SAGA

rund um die Kolonie brachte diese in eine Igelstellung oder anders gesagt, in

eine Stellung als grüne Insel. Es laufen Gerüchte und Vermutungen,

die besagen, dass die große Baugesellschaft auch diese Kleingartenkolonie

einkassieren will. Dieses abzuwehren, das ist unser nächster Kampf!

Die Siedlung musste nach 1957 abgerissen werden,

die heutigen SAGA - Siedlungen entstanden an ihrer Stelle. Teilweise mussten

die Siedler selbst Hand anlegen, um ihre Buden abzureißen. Vereinzelt

kam es zu Protesten, aber die Siedler arrangierten sich weitestgehend mit den

Bebauungsplänen der Behörden, bekamen doch viele eine komfortable

Wohnung in den Reihenhäusern angeboten. Nicht wenige wohnen dort noch heute.

Ein Rückblick auf die Siedlungsgeschichte bieten die Vorträge

zum 25jährigen Bestehen der Siedlung Kiebitzmoor (Nähe Kleiberweg).

Pressefotos über den Abriss der Kleingartenhütten, der auf behördlichen Entschluss von den Kleingärtnern selbst vorgenommen werden musste:

|

|

|

| © Fotos: Archiv Thälmann Gedenkstätte | ||

Mit dem Abriss der Kleingärten und dem Verkauf der Immobilien ging der rapide Anstieg der Immobilienpreise in den Stadtrandgebieten einher. Heute würden wir diesen Prozess Gentrifizierung nennen. Auch die Siedler, die unabhängig von einem Kleingartenverein Kistenhäuser gebaut hatten, mussten, wie einige berichten, unter Androhung der Enteignung in den 1970er Jahren auf Beschluss der Baubehörde Teile ihrer Grundstücke billigst verkaufen, da Sozialwohnungen geplant worden waren. Die wurden jedoch nicht realisiert, die Immobilien wurden um ein vielfaches des Ankaufswertes verkauft, moderne Einfamilienhäuser und neue Straßen entstanden. Nur wenige Kistenhäuser sind neben den heute überwiegend dem Mittelstand zuzurechnenden Einfamilienhäusern erhalten geblieben. Mit dem Ende der Arbeiterbewegung veränderten sich auch die aus ihr hervorgegangenen Siedlungsprojekte. In den Reihenhaussiedlungen z.B. im Flüsseviertel wohnen auch ehemalige Bewohner der Kleingartenkolonien. Die sanitären Anlagen sind in diesen Wohnungen sicher besser als sie in den Kleingartenkolonien waren. Aber mit dem Abriss der Kistensiedlungen ist eine Epoche der Selbsthilfe und Selbstversorgung zuende gegangen. Arbeitslose heute können in der Regel nicht mehr auf Produkte des eigenen Gartens zurückgreifen. Mietsteigerungen und die Umwandlung in Eigentumswohnungen z.B. von Wohnungen der SAGA verdrängen diejenigen, die sich diese Veränderungen nicht mehr leisten können. Die Kleingartengebiete am Kleiberweg und an der Franzosenkoppel bestehen nicht mehr, nur noch am Rugenbarg hat sich eine Kolonie erhalten, die ebenfalls um den Erhalt fürchten muss. Auch das geplante Technologiezentrum am Vorhornweg bedroht eine Kleingartensiedlung. Kleingärtner in Bahrenfeld um die Autobahn A7 kämpfen um den Erhalt ihrer Kolonien unter dem Slogan 'Apfelbaum braucht Wurzelraum.' Bürgerinitiaven kämpfen um Erholungsflächen für alle und gegen die Versiegelung und den Verkauf städtischer Grünanlagen.

Dieser Inhalt ist unter einer Creative

Commons-Lizenz lizenziert.